行业知识 | 压敏电阻真的有防雷击能力吗?

编辑:2025-07-24 10:43:53

1. 雷击的破坏力有多大?

雷电产生的瞬态过电压可达数千伏甚至数万伏,能量巨大,可能通过电源线、信号线等途径侵入设备。真正的“防雷”需分层次应对:

-

直击雷:直接击中建筑物或设备,需通过避雷针、接地系统等外部防护。

-

感应雷:雷电电磁场在导线中感应出高压脉冲,这是压敏电阻的主要防护对象。

结论:压敏电阻无法防御直击雷,但能有效抑制感应雷引发的过电压。

2. 压敏电阻的防护能力边界

-

能量耐受:压敏电阻的规格参数(如通流容量、能量吸收能力)决定了其防护上限。低能量脉冲(如静电、小范围雷击)可轻松应对,但超大能量冲击可能导致元件烧毁。

-

响应速度:压敏电阻的响应时间在纳秒级,能快速钳位电压,但无法完全*高频振荡(需配合电感、电容等元件形成综合防护)。

案例:某数据中心因雷击导致服务器损坏,调查发现压敏电阻虽未完全失效,但长期承受多次小冲击后性能退化,*终被击穿。

3. 防雷≠单打独斗:系统防护更重要

实际工程中,防雷需多级协作:

-

第一级:建筑物避雷装置(接闪器、引下线、接地系统)。

-

第二级:电源入口处的浪涌保护器(SPD),通常包含压敏电阻、气体放电管等。

-

第三级:设备内部精细防护(如TVS二极管、滤波电路)。

比喻:防雷如同抵御洪水,需“堤坝(避雷针)+ 泄洪渠(SPD)+ 沙袋(终端保护)”层层设防。

1. 低压设备防护(如家用电器、通信终端)

-

场景:保护路由器、摄像头、智能电表等设备免受感应雷或电源浪涌损害。

-

方案:在电源输入端并联压敏电阻(如14D-201K,V1mA=200V,Imax=40kA)。

-

配合熔断器或PTC自恢复保险丝,防止压敏电阻短路后引发火灾。

2. 通信基站防护(如天线、馈线系统)

-

场景:保护基站设备免受直击雷或感应雷引发的共模/差模浪涌。

-

方案:采用多级防护:第一级用气体放电管(GDT)泄放大部分能量,第二级用压敏电阻进一步钳位残压。

选用高通流容量压敏电阻(如20D-471K,V1mA=470VImax=65kA)。

3. 新能源系统防护(如光伏逆变器、储能电池)

-

场景:保护直流侧设备免受雷击或电网故障产生的瞬态高压。

-

方案:在光伏组件输出端或逆变器直流输入端并联压敏电阻(如1500V系统选用V1mA=1800V的压敏电阻)。

结合快速开关或熔断器,防止压敏电阻过热损坏。

-

1. 能量吸收有限:

压敏电阻的通流容量通常为kA级,而直击雷可能产生数百kA的电流,需配合气体放电管(GDT)或避雷器(SPD)进行一级防护。

-

案例:高压输电线路防雷需采用氧化锌避雷器(MOA),其通流容量可达100kA以上。

2. 残压较高:

压敏电阻泄放雷击能量时,残压可能仍高于设备耐受电压(如芯片的ESD耐受电压仅±15kV)。

-

解决方案:采用多级防护(GDT+压敏电阻+TVS二极管),逐步降低残压。

3. 寿命问题:

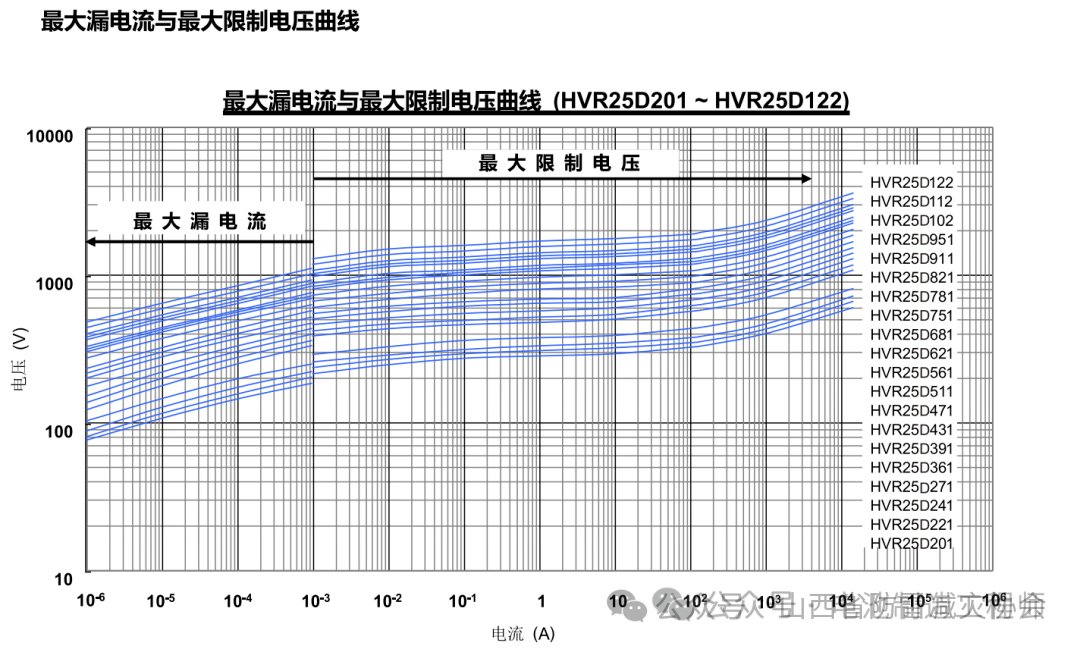

频繁遭受雷击或长期处于高压环境会导致压敏电阻性能劣化(如漏电流增大、残压升高)。

-

建议:定期检测压敏电阻的漏电流,若超过初始值的2倍需更换。

4. 失效模式风险:

压敏电阻失效后可能短路,引发火灾或设备损坏。

-

防护措施:必须串联熔断器或断路器,确保失效时切断电路。

1. 选型原则:

-

根据被保护设备的电压等级选择压敏电压(V1mA≥1.2×电路*高压)。

-

根据雷击风险等级选择通流容量(如高雷暴区选用Imax≥40kA的型号)。

-

优先选择残压比低(≤2.0)、漏电流小(≤10μA)的产品。

2. 系统设计:

-

分级防护:一级用GDT或避雷器泄放大部分能量,二级用压敏电阻钳位残压,三级用TVS二极管保护敏感芯片。

-

接地可靠:压敏电阻的泄放路径必须连接至低阻抗地,否则无法有效泄放雷击能量。

-

热设计:高能量泄放时需考虑散热,避免压敏电阻过热损坏。

3. 测试验证:

通过雷击模拟器(如组合波发生器)进行测试,验证防护*是否满足标准要求(如IEC 61000-4-5)。

压敏电阻能防雷击,但需明确其定位为二级或三级防护器件,适用于低压设备、通信终端和新能源系统的瞬态过压抑制。对于高压系统或直击雷防护,需结合气体放电管、避雷器等一级防护器件构建多级防护体系。合理选型、系统设计和定期维护是确保压敏电阻防雷*的关键。